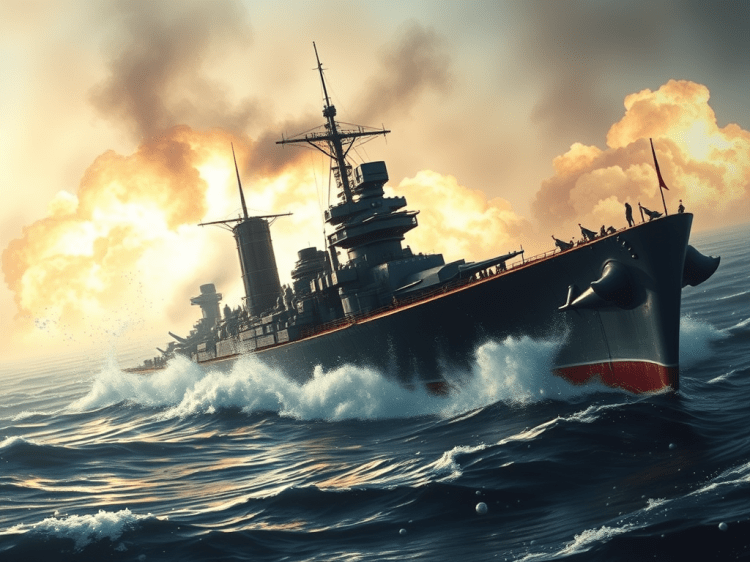

そこには山本が長い机の中央に、沈黙を持って座っていた。窓からは朝方の光が差し込んでおり、日ごろの時間を感じさせるが如く静けさがそこにあった。そこに軽い音を立てて、戸が叩かれ下士官が入ってきて、長門が海に沈んだことを山本に告げるのであった。それを聞いた山本が一瞬、眉をひそめるごとく表情を表した様子で、海軍大ほ室の天井を見上げたが如く、そしてさらにその下士官をいつ目を挙げたが、すぐ様今まで通りの直視を続けるのであった。下士官は一礼をすると、部屋から速やかに立ち去って行って、また新たな沈黙がこの海軍大ほ室に満るのであった。長門の横田艦長とは、自分は呉の海軍士官校で、同期でよく、酒を酒場に飲みに行った。朝方まで語り尽くした友であった。その横田が自分に何も言わずに、微笑を浮かべて静かに海の底へ、何事もなかったように、沈んでいってしまった。そこに山本は、一筋の孤独を感じる自分を思うのだが、さらには、自分も横田、同様の運命に従うといった事を自覚し、いっとき、心を取り直すと言う思いに駆られるのであった。